vendredi, 22 mai 2009

Un seul peuple de frères - l'Etat dans la littérature

SYNERGIES EUROPÉENNES - Juillet 1988

Un seul peuple de frères - L'Etat dans la littérature

Peter SCHNEIDER, ”... ein einzig Volk von Brüdern”. Der Staat in der Literatur, Athenäum, Frankfurt a.M., 390 S., DM 48.

Le titre de cet ouvrage, c'est la formule du célèbre serment de Rütli, fondateur de la Confédération Helvétique. Etre un seul peuple de frères, tel est le vœu profond de toute nation qui veut for-mer un Etat de citoyens, un Etat fondé sur la volonté commune de tous les citoyens. Dans cette formule, la multiplicité sociale se voit sublimée, les oppositions et les clivages de toutes sortes s'évanouissent dans un néant idéal. Cette aspiration pluriséculaire, qui traverse toute l'histoire européenne, c'est davantage la littérature que la théorie politique qui s'en est fait le véhicule. Schiller, dans son Wilhelm Tell (= Guillaume Tell) opère de manière optimale la fusion entre unité et pluralité au sein des corps politiques: l'individu-personne possède des droits mais de-meure responsable vis-à-vis du tout; ainsi, sans concept rigide, sans corset juridico-philosophique, dans une langue limpide, s'exprime, par le génie du poète, l'instinct politique européen, idéaliste et faisant ta-ble rase de toutes les corruptions. L'œuvre antonymique, c'est l'épopée médiévale de Reineke Fuchs (le Roman de Renard), marquée d'esprit satirique. Aucune volonté communautaire, holiste, ne s'y manifeste et il n'y règne que la ruse et la violence. Si Wilhelm Tell représente l'idéal pur de la psyché politique européenne, Reineke Fuchs exprime sa désillusion, sublimée en satire. Entre ces deux pôles a émergé une quantité de variantes, démontre Schneider: chez Kafka, il perçoit une désillusion noire qui a la nostalgie de l'amitié, manifestation de pro-xi-mité humaine, et aspire à une nouvelle union de la ratio et de la voluntas. Les réflexions de Schneider se poursuivent sur Jerry Cotton, James Bond, Ernst Jünger, Anna Seghers, Friedrich Dürrenmatt et Albert Camus (Robert STEUCKERS).

00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, suisse, littérature, lettres, littérature allemande, lettres allemandes, histoire, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 20 mai 2009

Partijen in overheidsdiensten

Partijen in overheidsdienst

De politieke partijen hebben tijdens de voorbije decennia ongegeneerd in de staatskas gegraaid, met als gevolg dat hun inkomsten vandaag voor 83procent afkomstig zijn van de overheid. Elk jaar vloeit 53 miljoen euro van de belastingbetaler naar de partijen. Politieke partijen zijn daardoor parastatale organisaties geworden, die uit de hand eten van de overheid. Helemaal problematisch wordt het wanneer de gevestigde partijen die overheidsfinanciering ook gaan misbruiken als een politiek wapen om hun concurrenten onderuit te halen.

In 2003 verloren zowel Agalev als de N-VA hun dotatie. Dit betekende voor beide partijen een enorme financiële aderlating en bracht hen op de rand van de afgrond. Maar goed, dat was nu eenmaal de wet: dura lex, sed lex. Alleen hadden de gevestigde partijen het zo niet begrepen. Open VLD wilde vermijden dat de N-VA om financiële redenen een kartel zou sluiten met de CD&V. De N-VA kreeg van Open VLD de belofte dat de criteria om een dotatie te krijgen zouden worden versoepeld, op voorwaarde dat de partij geen kartel zou sluiten met de CD&V. Uiteindelijk is die deal niet doorgegaan en werd er pas bij de Vlaamse regeringsvorming een akkoord bereikt over de wijziging van de wet in het voordeel van de N-VA. Agalev daarentegen bleef financieel in de kou staan. Dat paste het best in het kraam van de SP.A, die op dat moment aanstuurde op een rood-groen kartel. De wetgeving werd dus gewijzigd à la tête du client. Anders gezegd: de gevestigde partijen maken misbruik van de partijfinanciering om het politieke landschap naar hun hand te zetten.

Nog een straffer voorbeeld daarvan is de manier waarop een aantal gevestigde partijen nu proberen om Vlaams Belang financieel droog te leggen. Politici hebben de geldkraan van de bedrijfsgiften helemaal dichtgedraaid en ook de privégiften sterk aan banden gelegd. Het gevolg is dat men door de overheidsfinanciering stop te zetten meteen ook de financiële levenslijn van een partij doorknipt. Wanneer men dit systematisch zou doen, dan komt dit in de praktijk op hetzelfde neer als een partijverbod. Op die manier krijgt de politieke elite een machtig wapen in handen om ongewenste partijen hetzij van de kaart te vegen, hetzij in de pas te doen lopen. Vandaag wordt dit wapen gebruikt tegen een uiterst-rechtse partij, maar morgen kunnen ook andere (communistische, islamitische, Eurosceptische) partijen worden geviseerd die door de elite als bedreigend worden ervaren.

Het zijn heus niet enkel separatisten en extremisten die problemen hebben met de financiële drooglegging van Vlaams Belang. De Raad van State heeft zelf twijfels bij de grondwettelijkheid daarvan en vraagt zich af of die drooglegging wel te rijmen valt met de vrijheid van vereniging. In januari heeft de Raad deze kwestie dan ook voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof. Benieuwd wat het Hof zal doen met deze wel zeer hete aardappel.

Maar de kiesstrijd wordt ook nog op een andere manier financieel gemanipuleerd door de overheid. Op 17 mei organiseert de vzw Belgavox een gratis concert aan het Atomium. Het concert heeft een uitgesproken politiek oogmerk, namelijk 'het versterken van de solidariteit, het respect, het samenhorigheidsgevoel en de multiculturele diversiteit in België, en het versterken van de Belgische identiteit.' (aldus de Belgavox-website). Ook al omdat dit concert plaatsvindt in de directe aanloop naar de verkiezingen gaat het hier overduidelijk om een politieke manifestatie. Er kan moeilijk worden ontkend dat het initiatief is gericht tegen de separatistische partijen in Vlaanderen: Vlaams Belang en de N-VA, die samen ruwweg 20procent tot 30procent van de Vlaamse kiezers vertegenwoordigen. Tot hier is er evenwel geen vuiltje aan de lucht. Verkiezingen of niet, het staat de betrokken artiesten en intellectuelen volledig vrij om zich te outen als goede Belgische patriotten en om een antiseparatistische manifestatie te organiseren.

Maar wat te denken van het feit dat deze electorale manifestatie mee wordt gefinancierd door de overheid? Hoofdsponsors van het concert zijn immers de Nationale Loterij en Belgacom (voor 54procent in handen van de Belgische staat). Het initiatief wordt ook gesteund door de Vlaamse en Franstalige openbare omroep en door de Stad Brussel. En bovendien voorziet de NMBS in een voordelig tarief voor wie met de trein naar deze politieke meeting komt.

Met de ene hand probeert de overheid de grootste separatistische partij financieel te nekken. Met de andere hand financiert diezelfde overheid een antiseparatistische politieke manifestatie vlak voor de verkiezingen. Partijen en kandidaten worden tijdens de campagne stevig gekortwiekt door de overheid. Ze moeten zich houden aan draconische uitgavenbeperkingen. Dat gaat zelfs zo ver dat gewone kandidaten nauwelijks nog een campagne kunnen voeren die naam waardig. Maar diezelfde overheid mag zelf blijkbaar onbeperkt electorale manifestaties financieren. Dit is toch echt wel de wereld op zijn kop.

Een land waar zulke dubieuze praktijken mogelijk zijn en worden geduld kan men bezwaarlijk een normale democratie noemen. Maar wie maakt zich daar nu nog illusies over?

Bart Maddens is politicoloog aan de K.U. Leuven.

00:59 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, flandre, corruption, manipulations, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pirateria e Impero

Piratería e Imperio

La actual “guerra contra la piratería,” que se extiende a los tribunales kenianos y estadounidenses después pasar meses hirviendo a fuego lento ante las costas de Somalia, es sólo la última en una larga serie de acciones de EE.UU. al servicio del imperio contra protagonistas no-estatales. La “Guerra Global contra el Terror,” que el gobierno de Obama reemplazó recientemente por el término más vago de “operaciones de contingencia en ultramar,” justificó un aumento en gran escala de los gastos militares, dos grandes intervenciones, y llamados explícitos a que EE.UU. mantenga su poderío sin igual. Al poner en peligro los puntos neurálgicos marítimos del mundo, los piratas emergen como la última amenaza no-estatal: los terroristas de los mares.

La actual “guerra contra la piratería,” que se extiende a los tribunales kenianos y estadounidenses después pasar meses hirviendo a fuego lento ante las costas de Somalia, es sólo la última en una larga serie de acciones de EE.UU. al servicio del imperio contra protagonistas no-estatales. La “Guerra Global contra el Terror,” que el gobierno de Obama reemplazó recientemente por el término más vago de “operaciones de contingencia en ultramar,” justificó un aumento en gran escala de los gastos militares, dos grandes intervenciones, y llamados explícitos a que EE.UU. mantenga su poderío sin igual. Al poner en peligro los puntos neurálgicos marítimos del mundo, los piratas emergen como la última amenaza no-estatal: los terroristas de los mares.

Sin embargo, no es una historia nueva. Hace doscientos años, los piratas de Barbería llevaron a los primeros gastos militares de importancia en la historia pos-revolucionaria de EE.UU. y aumentaron el perfil del Cuerpo de Marines de EE.UU. Después de los ataques del 11-S, los conservadores utilizaron comparaciones forzadas entre esos piratas y al-Qaeda como justificación para invadir Afganistán y lanzar una guerra global contra el terrorismo.

Hubo piratas presentes en la creación del imperio de EE.UU. ¿Han vuelto para el acto final del imperio?

Los neoliberales y los neoconservadores tienen diferentes respuestas a esta pregunta.

El mito del guerrero renuente

Según un agradable mito liberal excepcionalista, EE.UU. siempre ha defendido la democracia en el extranjero y ha renunciado a primeros ataques militares. George Washington, quien estableció un ejemplo al renunciar a su cargo militar para convertirse en el primer presidente civil del país, recomendó la neutralidad en la política exterior del nuevo país. Como tema utilizado por Jefferson en su advertencia contra “alianzas enmarañadas,” la neutralidad de los Padres Fundadores inspiró un siglo de subsiguientes aislacionistas. En el Siglo XX, EE.UU. entró a dos guerras mundiales sólo cuando fue provocado (el Lusitania, Pearl Harbor), y libró las guerras de Vietnam y Corea no para conseguir ventajas territoriales o por ambición imperial sino para defender a todo el Mundo Libre de una creciente mancha roja.

Las recientes guerras en Afganistán e Iraq pueden ser reempaquetadas para que se ajusten a esa narrativa inofensiva. Lanzamos la guerra contra los talibanes sólo después de que nos atacaron el 11 de septiembre. Luego apuntamos (inicialmente) a Sadam Husein por sus vínculos con el terrorismo, la amenaza (después) de sus armas de destrucción masiva, y (finalmente) por su verdaderamente atroz historial de violaciones de derechos humanos. En los tres casos, fuimos guerreros renuentes y combatimos por cuenta de otros, por razones altruistas de seguridad general o de democracia iraquí. En la más amplia Guerra Global contra el Terror, según la doctrina Bush, EE.UU. combate a terroristas en el extranjero para que no tengamos que combatirlos en nuestro suelo. La guerra “preventiva”, aunque pueda parecer imprudente y agresiva, es en los hechos prudente y defensiva. Como guerreros renuentes, loa estadounidenses son en última instancia hijos de George Washington.

Es un hermoso cuento de hadas para contarlo a niños a la hora de acostarse o a la ONU en tiempos de guerra. Pero, patrocinadores de la Guerra Global contra el Terror, incómodos con la visión de EE.UU. como pacífico excepto cuando es provocado, construyeron una contra-narrativa para servir sus propios propósitos. Para justificar una agenda bastante poco liberal – la adopción de masivos aumentos de los gastos militares, la suspensión de leyes internacionales como las Convenciones de Ginebra y la Convención de la ONU contra la Tortura, la perpetración de violaciones generalizadas de las libertades cívicas dentro del país – los neoconservadores prefirieron una narrativa con más testosterona. Ni siquiera se avergonzaron al utilizar la palabra “imperio.” Su contra-narrativa ha rastreado la historia intervencionista de EE.UU. desde el comienzo del imperio estadounidense hasta fines del Siglo XIX pasando por la construcción del “Siglo Estadounidense” durante la Guerra Fría. Esa desenfadada adopción del imperio suministra el elemento crítico – el thymós o el deseo y el esfuerzo y por lograr reconocimiento – cuya defunción fue lamentada por Francis Fukuyama en el fin de la historia. Los nostálgicos por la era del imperio reconocen que el mundo tiende hacia una inmensa democracia uniforme de mercado. Pero siguen existiendo por ahí diversas fuerzas antidemocráticas y anticapitalistas – vestigios comunistas como Cuba, potencias autoritarias como China, líderes dictatoriales como Robert Mugabe de Zimbabue, y la junta de Myanmar – y los facilitadores de la “Vieja Europa” carecen de las agallas para resistir a toda esa tiranía. Sólo el coraje y el poder de fuego pueden restaurar el thymós a su lugar de honor en el desarrollo de la historia del mundo.

La historia convencional de la expansión de EE.UU. en el extranjero se ha concentrado en que habría repelido a otros imperios y naciones-estado: españoles, soviéticos, vietnamitas, norcoreanos. Perceptiblemente ausentes en esa lista, excepto por un breve período durante el gobierno de Reagan, han quedado los protagonistas no-estatales y el mundo musulmán. Como tal, la campaña inspirada por los ataques del 11-S pareció ser un desvío en la historia de EE.UU.: una reacción sin precedentes a un evento sin precedentes. La Guerra Global contra el Terror se exponía a parecer no-estadounidense en su singularidad. Después de todo, ¿no fueron las Cruzadas algo europeo? ¿No fue el terrorismo un problema local para Londres, Madrid, Moscú, y Beijing? ¿No eran los Estados totalitarios los que libraban guerras globales?

De modo que, después de que decreció el choque inicial de los ataques del 11-S, los arquitectos de la nueva campaña de contraterrorismo se apresuraron a establecer una continuidad histórica. Para sustentar lo que se convertiría en la campaña militar más cara de la historia de EE.UU., era importante fabricar una genealogía – tal como la familia de un nuevo rico construye un escudo de armas falso para establecer un orgulloso y aristocrático linaje. La Guerra Global contra el Terror tenía que convertirse en una expresión esencial del destino de EE.UU. en lugar de ser un desvío del camino hacia una economía liberal de mercado global.

De esta manera, los propugnadores de la guerra global contra el terror descubrieron a los piratas de Barbería. A fines del Siglo XVIII y comienzos del XIX, EE.UU. mantuvo un conflicto de dos décadas de duración contra varios Estados a lo largo de la costa norafricana. La campaña inspiró la expansión de los Marines y la creación de la moderna Armada de EE.UJU. En días de debilidad general de EE.UU. – luchando con poco éxito contra los franceses y los británicos – las guerras de Barbería constituyeron un raro éxito para la joven república. Fue, en breve, una historia predispuesta para ser abusada: una guerra contra terroristas musulmanes antes de los hechos que resultó en una victoria militar de EE.UU. y un temprano triunfo del libre comercio.

La interpretación errónea de este episodio en la historia de EE.UU. es muy reveladora sobre los objetivos de la guerra global contra el terror. Y sirve como punto de salida útil para una consideración del futuro de la disputa entre los neoliberales y los neoconservadores sobre la trayectoria del poder global en lo que Thomas Friedman ha llamado una “era de piratería.”

Un paralelo pirata forzado

Los propugnadores de una Guerra Global contra el Terror no tuvieron que buscar mucho en los libros de historia después del 11-S para encontrar lo que necesitaban. Thomas Jewett, en la edición de invierno/verano de Early America Review, escribió que el 11-S “no es el primer conflicto en el que EE.UU. ha enfrentado semejantes ofensas contra la vida y la propiedad. Hubo otra época en la que se determinó que la diplomacia no sería sólo fútil, sino humillante y a la larga desastrosa. Una época en la que un rescate o tributo no compraría la paz. Una época en la que la guerra era considerada más efectiva y honorable. Y una época en la que la guerra se libraría, no contra grandes concentraciones de poderío militar, sino por pequeñas bandas formadas por individuos de espíritu indomable. Hace casi 180 años nuestro joven país atacó Trípoli bajo circunstancias que son extrañamente similares a los tiempos contemporáneos.”

Los panfletistas identificaron rápidamente los paralelos religiosos. Rick Forcier, director ejecutivo de la Coalición Cristiana del Estado de Washington, escribió en noviembre de 2001 sobre el terrorismo: “Es bastante antiguo, y así es su empleo por fundamentalistas islámicos, quienes durante siglos, han atacado con bombas, secuestrado, raptado, asesinado y extorsionado para difundir su religión y la gloria de su dios Alá. Conocidos en el pasado como ‘piratas de Barbería,’ los terroristas hicieron que el mundo de otrora temblara ante el pensamiento de ser capturado en alta mar y ser muerto o vendido a los traficantes de esclavos de Timbuktú.”

El periodista conservador Joshua London también tocó el tema de la Guerra Santa. Escribiendo en The National Review, opinó: “Aunque hay mucho en la historia de las guerras de EE.UU. contra los piratas de Barbería que es de relevancia directa con la actual guerra global contra el terrorismo, un aspecto parece ser particularmente instructivo para informar nuestro entendimiento de los asuntos contemporáneos. Dicho de modo muy simple, los piratas de Barbería eran musulmanes comprometidos, militantes, que insistían en hacer exactamente lo que decían.”

Sólo un mes después del 11-S, la derivación de paralelos era suficientemente significativa como para justificar un artículo del Washington Post que destacó los puntos de vista de numerosos historiadores sobre el tema. Entre los citados estaba el profesor de derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, quien utilizó explícitamente la analogía histórica en su recomendación al Congreso. “Invocó el precedente de los piratas de Barbería, diciendo que EE.UU. tenía pleno derecho a atacar y destruir a la dirigencia terrorista sin declarar la guerra,” informó el artículo.

Tres años después, cuando el entusiasmo por la Guerra de Iraq seguía siendo fuerte en las filas conservadoras, Christopher Hitchens escribió una apología de alto perfil de Thomas Jefferson y su tratamiento de los piratas de Barbería en la revista Time. El punto de partida para Hitchens fue el carácter definitivo de Jefferson. “Considerado en conjunto con algunas otras acciones ambiciosas y casi-constitucionales de Jefferson – la Compra de Luisiana y el envío de la expedición de Lewis y Clark al Oeste – la guerra de Barbería lo expuso a algunas críticas federalistas y en los periódicos por su secretismo, su prepotencia y su estilo exageradamente ‘presidencial.’ Pero no fue posible argüir contra el éxito,” escribió en una obvia reverencia hacia el gobierno de Bush.

En su minería de la historia estadounidense, periodistas, historiadores, y activistas conservadores encontraron las pepitas que buscaban: las humillaciones de la diplomacia, la importancia de demostraciones individuales de valor (¡el thymós!), las contribuciones de un poderoso presidente, y la perfidia militante de los musulmanes. Este establecimiento de paralelos entre los talibanes y al-Qaeda por una parte y los piratas de Barbería por la otra logró varios objetivos. Primero, estableció que los propios Padres Fundadores de EE.UU. habían ido a la guerra contra terroristas islámicos, dando a la guerra global contra el terror un pedigrí indiscutible. Segundo, reveló que desde el comienzo, el apaciguamiento en la forma de diplomacia estéril y del pago a chantajistas era poco efectivo, y que sólo una enérgica reacción militar podía asegurar la victoria. Tercero, esas batallas necesitaban nuevos enfoques (guerra preventiva) y nuevas capacidades (una armada expandida, una guerra centrada en la red). Finalmente, no se trataba de un simple conflicto local sino de una guerra global entre fundamentalistas retrasados y los que defendían el vigor de la ley.

Los mismos temas reaparecieron en una más reciente vinculación de la reacción del gobierno de Obama frente los piratas somalíes con el enfoque de Jefferson ante los piratas de Barbería. Los piratas somalíes son musulmanes y vinculados a fundamentalistas, el apaciguamiento no funciona, y la guerra es la respuesta. Y los expertos utilizan a los piratas como argumento a favor de una transformación de las capacidades del Pentágono. La asociación de piratas y terroristas es tan poco probable hoy en Somalia como lo fue en la histórica malinterpretación de las guerras de Barbería.

El “descubrimiento” de los piratas de Barbería es casi demasiado bueno como para ser verdad – como si un activista contra el aborto descubriera un dictamen desapercibido de la Corte Suprema del Siglo XVII sobre la concepción como inicio de la vida. Al proyectar sus prejuicios hacia el pasado, los neoconservadores deformaron la historia para que sirviera sus intenciones. Por cierto hay paralelos entre las Guerras de Barbería y los conflictos actuales. Pero no son los paralelos aprovechados por Jewett, London, y otros.

La verdadera historia del contraterrorismo

A pesar de las interpretaciones de los neoconservadores, las guerras de Barbería no tuvieron que ver con la religión. Los Estados del Norte de África, distantes tributarios del Imperio Otomano, no eran califatos islámicos sino gobiernos seculares dirigidos por un dey y sus jenízaros turcos. Clérigos musulmanes controlaban la esfera eclesiástica pero tenían poco poder político real. Además, los ataques contra los barcos comerciales no tenían nada que ver con el yihad. Más bien, excluidos de los mercados europeos, Argel, Trípoli y Marruecos se volvieron a la piratería para sobrevivir económicamente. EE.UU., en el intertanto, no inició una guerra santa contra esos Estados. En su lugar, estaba librando la Guerra Revolucionaria a posteriori a fin de conseguir mercados abiertos para productos estadounidenses. Fue, como argumentó Thomas Paine en “Common Sense,” una clave para la supervivencia de un país recientemente independizado. Pero Gran Bretaña no dio la bienvenida al recién independizado EE.UU. en sus mercados. Peor todavía, los británicos lanzaron a los piratas de Barbería contra la navegación comercial de EE.UU. en el Mediterráneo. Lo que algunos intérpretes contemporáneos ven como una temprana confrontación entre Occidente y el Resto – un prototipo para el choque de civilizaciones – fue en realidad la continuación de una batalla entre EE.UU. y sus rivales europeos.

Sin embargo, existen algunos paralelos útiles entre entonces y ahora. Por ejemplo, los Padres Fundadores identificaron rápidamente a sus oponentes de Barbería como piratas y negreros. Pero los británicos interpretaron las incursiones realizadas por John Paul Jones durante la Guerra Revolucionaria como poco más que piratería. La piratería, como el terrorismo, depende del punto de vista del observador. En cuando a la esclavitud, EE.UU. era en esos días el centro de la trata de esclavos. La hipocresía del trato por los Estados de Barbería de un par de cientos de marineros estadounidenses – cuando los negreros estadounidenses había llevando cientos de miles de esclavos africanos – no fue percibida por la mayoría de los comentaristas de la época (con la notable excepción de Benjamin Franklin).

Se puede encontrar un paralelo más pertinente en la esfera militar. A fines del Siglo XVIII, EE.UU. carecía de fuerzas armadas que se pudieran enfrentar frente a frente con las potencias europeas, mucho menos con la flota de Barbería. Muchos Padres Fundadores consideraban que una armada permanente era una amenaza para la libertad. Era costosa y, con el fin de la Guerra Revolucionaria, no existían razones compulsivas para gastar dinero en la construcción de barcos de guerra. James Madison recomendó que EE.UU., en una temprana versión de la Seguridad Interior, se concentrara en la defensa de las líneas costeras. En 1794, sin embargo, el Congreso rechazó los argumentos de Madison y Jefferson y aprobó legislación, firmada por el presidente Washington, para la construcción de seis fragatas. Los propugnadores de la ley utilizaron a los piratas de Barbería como justificación explícita para ese fuerte aumento en los gastos militares, pero sin duda también pensaban en las flotas de Gran Bretaña y Francia.

Había, sin embargo, una cláusula interesante en la ley: “Si llegara a haber paz entre EE.UU. y la Regencia de Argel, no habrá actuaciones ulteriores bajo esta ley.” Después, EE.UU. firmó un tal tratado con Argel. Washington invocó esa cláusula en 1796 para reducir los desembolsos navales. Pero incluso entonces, cuando el complejo militar-industrial estaba en su nadir histórico, hubo preocupaciones sobre el desempleo en el sector de la defensa. De modo que, en un compromiso, la temprana república siguió adelante con la construcción de tres barcos.

La guerra que terminó por acontecer entre EE.UU. y primero Trípoli, y luego Argel, estableció muchos de los mitos fundadores de las hazañas militares de EE.UU. (las hazañas de Stephen Decatur), nuevos tipos de guerra (misiones militares secretas), y la vinculación de la intervención en el extranjero con el comercio. En otras palabras, los neoconservadores del Siglo XXI recibieron una cierta mitología prefabricada en la cual basarse. Todo lo que necesitaban era vincular a los piratas de Barbería con al-Qaeda. Eso precisaba que se convirtiera a los agentes de gobiernos seculares con limitados objetivos económicos en musulmanes terroristas con los más amplios objetivos ideológicos. De esta manera, una guerra de EE.UU. contra el terrorismo islámico adquiriría la distinción de un antiguo interés nacional.

Piratería y globalización

Cuando EE.UU. declaró la Doctrina Monroe en 1823, sólo ocho años después del fin de la Guerra Argelina, tenía el deseo, pero no la capacidad, de mantener a sus rivales europeos fuera del Caribe y de Latinoamérica. Fueron las guerras contra los Estados de Barbería – y ciertamente no la desastrosa guerra de 1812 – lo que había dado a EE.UU. la confianza necesaria para desafiar a los imperios europeos. Esos tempranos conflictos suministraron a EE.UU. la retórica y la visión de un imperio comercial cuando EE.UU. no era más que un simple páramo.

La noción de que EE.UU. pudiera mantenerse fuera de guerras y de las sucias complicaciones de la política imperial europea se acabó durante los conflictos de Barbería. El crecimiento económico de EE.UU. dependía del libre comercio, y los barcos de guerra de EE.UU. eran necesarios para mantener abiertas las líneas de navegación. Cuando Thomas Friedman escribió sobre la importancia de McDonnell Douglas para la seguridad de los restaurantes McDonald’s – el puño de hierro de los militares tras la mano invisible del mercado – heredó esa tradición de lógica imperial. Es también el espíritu que animó la visión geoeconómica de Bill Clinton de mantener el poder económico de EE.UU. mediante la conservación del poder militar de EE.UU., que he llamado en otro contexto “globalización de cañonera.”

Con la presidencia de Barack Obama, sobreviene una cierta versión resucitada del enfoque de Clinton. Se deja de lado toda el habla de imperio, en la que los adversarios son derrotados definitivamente, y viene el arte de la hegemonía, en el que aliados y adversarios de EE.UU. son persuadidos para que vean la confluencia de sus intereses y de los intereses de EE.UU. Obama sigue comprometido con unas inmensas fuerzas armadas – está redistribuyendo tropas de Iraq a Afganistán, aumentando la cantidad de soldados en 92.000 hombres, y manteniéndose “a la ofensiva” de Djibouti a Kandahar” – incluso mientras promete utilizar su pericia persuasiva con los dirigentes de Irán, Corea del Norte, y Venezuela. Obama ha prometido echar marcha atrás en algunos de los aspectos más ofensivos de la Guerra Global contra el Terror (Centro de detención de Guantánamo, la tortura) pero el marco general será mantenido bajo la designación AfPak. Mientras tanto, el nuevo presidente se concentrará en la expansión del poder económico global de EE.UU. como parte de un intento de reanimar la moribunda economía del país.

En este entorno neoliberal reanimado, al-Qaeda seguirá siendo el mismo importante “otro” que constituyeron los Estados de Barbería en el Siglo XVIII: una excusa útil para nuevos gastos militares y la proyección de la fuerza. Pero ahora se le suman otros herederos más directos del manto de Barbería: los piratas de Somalia. Esos piratas atacan la sangre vital misma de la globalización – los barcos que transportan energía y bienes por el Canal de Suez – tal como los piratas de Barbería bloqueaban la intención del temprano EE.UU. de convertirse en un protagonista económico global. Como parte de su propia transformación después de la Guerra Fría, la Armada está alejando su estrategia de la custodia de alta mar al control de las líneas costeras. Ya ha tenido una importante confrontación con China (relacionada con el USNS Impeccable). Pero ante las inversiones de China en la economía de EE.UU., los piratas representan una justificación más segura para este cambio de dirección.

Los terroristas en tierra y en el mar son útiles de otra manera. Precisamente porque no son Estados sino entidades dispersas, los piratas y los terroristas pueden servir mejor para justificar tanto una guerra global como una nueva doctrina militar. El Pentágono ha insistido en costosos, pero bastante anticuados, sistemas de armas para encarar la creciente amenaza de China: portaaviones de tecnología avanzada, inmensos destructores navales, y nuevos submarinos nucleares. Una amenaza dispersa, mientras tanto, requiere una defensa dispersa: Bases militares de EE.UU. (reconfiguradas como “hojas de nenúfar” [ciudades flotantes], tanto mejores para salirse de ellas), unidades de reacción rápida, nuevas capacidades de C4 (comando, control, comunicación y computadores). También justifica una nueva doctrina militar que subraya la rapidez por sobre la posición. Obama ha apoyado esos cambios. Permitirán al Pentágono que reaccione rápido ante amenazas a los intereses económicos de EE.UU., sean ataques paramilitares contra oleoductos en el Golfo de Guinea y Colombia, disputas territoriales que afecten rutas de navegación en el Sudeste Asiático, o piratas en los Estrechos de Malaca.

El fin de la Guerra Fría creó una crisis de misión para la OTAN. ¿Para qué era necesaria si la Unión Soviética ya no existía? Pero esa crisis de misión podía ser aplicada más generalmente al Pentágono. El celebrado segundo frente de la zona desmilitarizada de Corea perdió su propósito cuando Corea del Sur dejó de considerar a Corea del Norte como su enemiga. La amenaza china disminuyó considerablemente cuando Beijing se convirtió en el principal socio comercial de todos los países de la región. Cuba ya no representaba ningún potencial de amenaza aparte de enviar botes cargados de refugiados a la costa de Florida. Sadam Husein está muerto. Colin Powell hizo la genial declaración después de la primera Guerra del Golfo: “Se me acaban los malvados. Sólo me quedan Kim Il Sung y Castro.” Osama bin Laden llegó justo a tiempo para el gobierno de Bush. Los piratas somalíes son el último lazo salvavidas para el Pentágono.

La conservación de altos gastos militares, sea para impulsar los “duros” objetivos imperiales de los conservadores o los “suaves” objetivos económicos hegemónicos de los neoliberales, requiere a malvados de una estatura comparablemente grande. El hermano de Castro y el hijo de Kim Il Sung no bastan. Si al-Qaeda no existiera Washington tendría que crearlos. Por cierto, en su construcción de terroristas islámicos de piratas bastante corrientes, ha hecho precisamente eso.

John Feffer

Traducido por Germán Leyens, extraído de Rebelión.

00:22 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, impérialisme, piraterie, politique, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 11 mai 2009

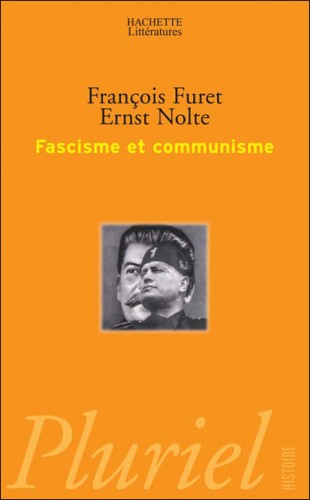

Noltes neuer Streich

Ernst Nolte hat ein neues Buch geschrieben und erstes Presseecho erhalten. Das ist gut so und verwundert auch, denn gewöhnlich wird totgeschwiegen, was aus der Feder des im Historikerstreit medial unterlegenen Geschichtsdenkers stammt. Doch offenbar hat Ernst Nolte (dessen letzte Bücher zugegebenermaßen nichts Neues brachten) wieder einmal einen neuralgischen Punkt berührt, und nach gewissenhafter Prüfung hat man sich offenbar entschieden, ihm hier nicht unwidersprochen das Feld zu überlassen.

Es geht um den Islamismus als „dritte radikale Widerstansbewegung“ neben Bolschwismus und Faschismus. Damit verpackt Nolte den Islamismus in seine bekannte These vom kausalen Nexus zwischen den beiden Ideologien und erkennt in ihm Elemente von beiden wieder. Was Islamismus ist, erfahren wir in einer Fußnote:

Am einfachsten lässt sich der „Islamismus“ so definieren, dass er den kriegerischen und dogmatischen Aspekt des Islam, dem bereits im Koran ein friedenswilligerer und toleranterer Aspekt gegenübersteht, isoliert und dann ausschließlich hervorhebt. Insofern ist der Islamismus nichts anderes alsder zu seiner eigenen Radikalität gebrachte Islam.

Von daher stellt sich natürlich die Frage, was der Islamismus mit den anderen beiden Widerstandsbewegungen zu tun hat, die eine völlig andere Entstehungs- und Entfaltungsgeschichte haben. Nolte faßt daher am Anfang des Buches seine Charakterisierung des Marxismus und Nationalsozialismus zusammen und sieht in beiden „konservative Revolutionen“, die ein ursprüngliches Lebensverhältnis vor der Moderne retten und wiederherstellen wollten. Im Anschluß daran erzählt Nolte die Geschichte der Konfrontation des Islam mit der modernen Welt, beginnend mit der Landung Napoleons in Ägypten, über den Zionismus als entscheidende Herausforderung und endend mit dem Islamismus als Macht im gegenwärtigen Weltkonflikt.

In den oben erwähnten Rezensionen wird deutlich, daß Nolte mit seiner These zumindest Widerspruch provoziert. An der Begründung dieses Widerspruchs kann man ablesen, daß er mit seinen Überlegungen nicht daneben liegt. Hinzu kommt das Pathos des Verstehenwollens, das Nolte auszeichnet und das auf den Zeitgeist immer verstörend wirkt. Dem Journalisten(Jörg Lau in Die Zeit) bleibt nur die Empörung:

Nolte hält nicht etwa nur den Widerstand der Palästinenser gegen Vertreibung und Besatzung für legitim. Es kommt ihm vielmehr darauf an, den arabischen Antisemitismus zu verteidigen, den die extremsten Teile der islamistischen Bewegungen kultivieren.

Das ist der übliche Reflex. Nolte verteidigt hier gar nichts, er wagt nur eine gerechte Betrachtung einzufordern, die Ursachen und Auslöser benennt und so ein Verstehen auch des Islamismus möglich machen kann.

In eine ähnliche Richtung geht die Kritik des „Fachmanns“ Walter Laqueur in der Welt, der Nolte sowohl vorwirft, keine Ahnnung zu haben, als auch, nichts Neues zu schreiben. Das sieht Josef Schmid in seiner positiven Besprechung für das Deutschlandradio ganz anders:

Nolte präsentiert Zeitwissen und Verknüpfungen, die allein schon die Lektüre unerläßlich machen. Darüber hinaus eröffnet dieses Werk eine Sicht auf das noch bevorstehende 21. Jahrhundert. […] Ernst Nolte erwartet weniger einen Kampf der Kulturen, dafür aber einen Kampf konkurrierender Lebens- und Daseinsformen, des Islams wie der europäischen Moderne, um ihren universellen Geltungsanspruch. Er sieht ihn in einer Dimension, auf die wir nicht vorbereitet sind.

Nolte wird in vielen Abschnitten seinem Anspruch gerecht, ein Geschichtsdenker zu sein, also einer, der über den ganzen Einzelheiten und Handgreiflichkeiten die Idee sieht, wenn er einen Vorgang in den Zusammenhang stellt. Von dort aus lassen sich auch neue Einsichten über den europäischen Bürgerkrieg gewinnen, etwa wenn er die Revolution der Jungtürken 1908/1913

die erste jener handstreichartigen Machtübernahmen seitens einer Gruppe oder Partei sehr engagierter junger Männer [sieht], welche die Verhältnisse für unerträglich hielten und oftmals von dem Gefühl des Unrechts geleitet waren, das ihnen und Menschen ihrer Herkunft oder ihrer Lage in diesen Verhältnissen angetan wurde.

Nolte sieht in der Existenz Israels, des modernen Vorpostens in der arabischen Welt, den entscheidenden Grund für die „Verteidigungsaggressivität“ des Islam. Die eigenen Mängel werden nicht mit einer fehlenden Modernität erklärt, sondern als Folge eines Abfalls von der „reinen Lehre“. Dieses Moment läßt sich in allen drei Widerstandbewegungen auffinden. Nolte stellt uns damit einen Schlüssel zur Verfügung, der auch die Hintergründe der eigenen Sehnsucht nach Authentizität und Ursprünglichkeit aufschließen hilft. Es ist die Sehnsucht nach der heilen Welt, die hinter der Subjekt-Objekt-Spaltung liegt, die Zeit als sich „alle nach einer Mitte neigten“ (Gottfried Benn). Die Unerfüllbarkeit dieser Hoffnung ist zumindest tröstlich: Auch der Islamismus wird scheitern. Die Frage nach dem Zeitpunkt sollte für uns Ansporn sein, die Hände nicht in den Schoß zu legen.

Ernst Nolte: Die dritte radikale Widerstandsbewegung: Der Islamismus, Berlin: Landtverlag 2009, 412 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, 39.90 Euro. Zu beziehen bei Edition Antaios.

00:20 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, islamisme, islam, théorie politique, sciences politiques, histoire, politologie, politique, multiculturalisme, dialogue des civilisations |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 08 mai 2009

Le profezie di Tocqueville

Le profezie di Tocqueville

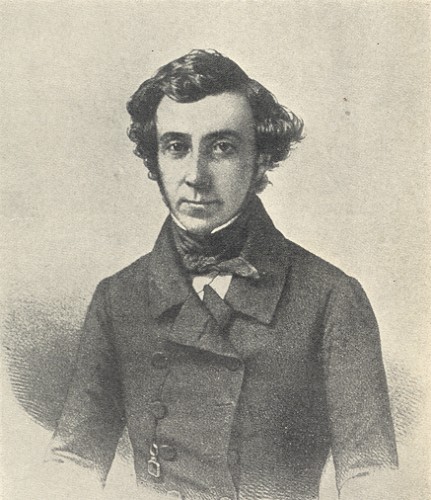

Così Alexis Henri Charles Clérel de Tocqueville (in foto) scriveva nel 1840 nella sua celeberrima Democrazia in America. Nella sua riflessione politica il saggista francese metteva seriamente in discussione il diritto della maggioranza a governare, determinato inevitabilmente dalla natura stessa del principio democratico. Egli rilevava con amarezza come l’attribuire la sovranità alla volontà caotica e dubbiosa delle masse fosse equivalente all’investire del potere decisionale un’entità incapace in molti casi di esercitare anche solo il potere di opinione. Questa prassi negativa determinava a suo dire una cronica instabilità, la quale favoriva l’insorgere di poteri campanilistici e di interessi politici di nicchia, spesso e volentieri tirannici o settari, e in ogni caso alimentati dalla brama per il benessere, il desiderio di potere personale e il conformismo. E infatti, proprio sulla base di queste convinzioni, l’autore si permetteva di affermare:

Così Alexis Henri Charles Clérel de Tocqueville (in foto) scriveva nel 1840 nella sua celeberrima Democrazia in America. Nella sua riflessione politica il saggista francese metteva seriamente in discussione il diritto della maggioranza a governare, determinato inevitabilmente dalla natura stessa del principio democratico. Egli rilevava con amarezza come l’attribuire la sovranità alla volontà caotica e dubbiosa delle masse fosse equivalente all’investire del potere decisionale un’entità incapace in molti casi di esercitare anche solo il potere di opinione. Questa prassi negativa determinava a suo dire una cronica instabilità, la quale favoriva l’insorgere di poteri campanilistici e di interessi politici di nicchia, spesso e volentieri tirannici o settari, e in ogni caso alimentati dalla brama per il benessere, il desiderio di potere personale e il conformismo. E infatti, proprio sulla base di queste convinzioni, l’autore si permetteva di affermare:«Se cerco di immaginare il dispotismo moderno, vedo una folla smisurata di esseri simili ed eguali che volteggiano su se stessi per procurarsi piccoli e meschini piaceri di cui si pasce la loro anima».

Eppure i padri costituenti, all’indomani della rivoluzione, temevano l’utilizzo stesso della parola “democrazia”, considerata di sapore giacobino (quando non sovversivo). Personaggi come Hamilton e Adams appartenevano a quella corrente, inizialmente di gran lunga maggioritaria, che identificava negli ideali del governo elitario il modello funzionale alla nascente repubblica, e rigettavano la partitocrazia come un sistema nel quale «l’egoistico interesse viene eretto innanzi alle folle come fosse un pilastro della società» . Il modello politico che conseguiva da queste convinzioni era basato su un diritto di voto limitatissimo, includente meno del 2% dei cittadini. Quel numero esiguo di elettori (poco più di trentamila su tre milioni di abitanti) identificati per criterio di censo, avrebbe rappresentato nell’idea della classe dirigente rivoluzionaria quel bacino di uomini “illuminati” capaci di prendersi cura dell’intera nazione in nome del popolo.

All’epoca in cui Tocqueville scrisse il suo saggio, gli Stati Uniti esistevano ormai da più di sessant’anni, e le istituzioni politiche avevano perso il carattere elitario voluto dai padri fondatori. Un sistema partitocratico fortemente radicato e legato ai maggiori cartelli finanziari del paese basava la propria sopravvivenza proprio sulla difesa degli interessi di classe. Un vasto popolo di elettori, legittimati dal principio di sovranità del quale erano investiti, si autoesaltava nella celebrazione del principio democratico, mentre le brigate di cavalleria del generale Jackson portavano i nativi ad un passo dall’estinzione. Sull’argomento Tocqueville si esprimeva in questo modo:

All’epoca in cui Tocqueville scrisse il suo saggio, gli Stati Uniti esistevano ormai da più di sessant’anni, e le istituzioni politiche avevano perso il carattere elitario voluto dai padri fondatori. Un sistema partitocratico fortemente radicato e legato ai maggiori cartelli finanziari del paese basava la propria sopravvivenza proprio sulla difesa degli interessi di classe. Un vasto popolo di elettori, legittimati dal principio di sovranità del quale erano investiti, si autoesaltava nella celebrazione del principio democratico, mentre le brigate di cavalleria del generale Jackson portavano i nativi ad un passo dall’estinzione. Sull’argomento Tocqueville si esprimeva in questo modo:«Gli spagnoli, con mostruosità senza precedenti, coprendosi di onta incancellabile, non sono giunti a sterminare la razza indiana e nemmeno a condividere i loro stessi diritti [...] Gli americani [...] hanno invece raggiunto questo doppio risultato con meravigliosa facilità, tranquillamente, legalmente e filantropicamente [...] mai nessuna più grande atrocità fu compiuta, e quel che è peggio, essa è il prodotto di uno Stato che si celebra come l’Impero della Libertà».

Vi è un’incontestabile verità da rilevare nella riflessione di Tocqueville: i giudizi sugli esiti dell’applicazione del sistema democratico nella sua interpretazione moderna sfiorano il limite della profezia. Non è un caso che l’ordine sociale in vigore presso i paesi che dalla democrazia americana sono più o meno indirettamente influenzati si basi proprio su antivalori quali il consumismo, l’egoismo ed il conformismo, camuffati dietro ad espressioni come “cultura del libero mercato”, “centralità della classe media” o “moderazione politica”. L’Occidente contemporaneo non soltanto ha realizzato le paure del pensatore francese, ma le ha radicalizzate, giungendo a farne veri e propri pilastri del suo modus vivendi.

Mettiamo a fuoco la realtà statunitense, autoreferenziale al punto da considerarsi “matrice” esportabile a qualsiasi latitudine.

LE ELEZIONI PRESIDENZIALI

Le elezioni presidenziali negli USA si basano su un principio che vanta origini antichissime, essendo stato teorizzato dai padri costituenti nel 1787. Secondo tale principio la carica presidenziale non si conquista con la maggioranza popolare, ma con quella dei componenti di uno specifico Collegio Elettorale, composto da 538 “Grandi Elettori” che vengono assegnati Stato per Stato al candidato che vi prevale, anche per un solo voto. Questa caratteristica distorce non poco il principio della sovranità popolare, e ancor di più quello della proporzionalità del potere politico dei cittadini: infatti il sistema di assegnazione dei Grandi Elettori è sbilanciato a favore dei piccoli Stati, nel rispetto di un “compromesso storico” (uno dei tanti che tiene in piedi il fragile sistema politico statunitense) sottoscritto alla fine del ‘700 per rassicurare gli Stati minori di fronte al rischio di una “tirannia dei partners più grandi”. Si verifica così che realtà elettorali ristrette come il piccolo Wyoming posseggano un grande elettore ogni 170.000 abitanti, mentre circoscrizioni più consistenti come quella del Texas ne posseggano uno ogni settecentomila residenti.

Le elezioni presidenziali negli USA si basano su un principio che vanta origini antichissime, essendo stato teorizzato dai padri costituenti nel 1787. Secondo tale principio la carica presidenziale non si conquista con la maggioranza popolare, ma con quella dei componenti di uno specifico Collegio Elettorale, composto da 538 “Grandi Elettori” che vengono assegnati Stato per Stato al candidato che vi prevale, anche per un solo voto. Questa caratteristica distorce non poco il principio della sovranità popolare, e ancor di più quello della proporzionalità del potere politico dei cittadini: infatti il sistema di assegnazione dei Grandi Elettori è sbilanciato a favore dei piccoli Stati, nel rispetto di un “compromesso storico” (uno dei tanti che tiene in piedi il fragile sistema politico statunitense) sottoscritto alla fine del ‘700 per rassicurare gli Stati minori di fronte al rischio di una “tirannia dei partners più grandi”. Si verifica così che realtà elettorali ristrette come il piccolo Wyoming posseggano un grande elettore ogni 170.000 abitanti, mentre circoscrizioni più consistenti come quella del Texas ne posseggano uno ogni settecentomila residenti.La conseguenza strategica di questa prassi è che i candidati alla presidenza circoscrivono la loro azione a determinati “bacini elettorali”, lasciando da parte interi Stati (considerati già acquisiti dall’una o dall’altra parte) o addirittura ignorandoli perché poco incisivi. Ad esempio, nelle elezioni presidenziali del 2004 soltanto in 20 Stati (corrispondenti al 37% della popolazione) furono organizzate campagne elettorali impegnative, lasciando fuori dai giochi le tre circoscrizioni più popolose del paese: California e New York (roccaforti democratiche) e Texas (bacino repubblicano d’eccellenza). È inevitabile quindi che la stragrande maggioranza della popolazione si consideri semplicemente “fuori dai giochi” ed eviti di recarsi a votare, come dimostrano le statistiche riguardanti l’affluenza alle urne (linea gialla):

I dati mostrano chiaramente come nella maggior parte dei casi la partecipazione elettorale superi di poco la metà degli aventi diritto. A conferma della prassi di ignorare gli Stati più popolosi perché relativamente sicuri o ininfluenti ci sono le percentuali di voto di New York (dove usualmente si reca a votare meno della metà degli aventi diritto) e del Nevada (dove la media scende al 40%) nonché le statistiche generali sui votanti (che nel 2008 sono stati 132 milioni su un totale di 212 aventi diritto). A questi dati ne aggiungiamo un altro, fondamentale: lo status sociale dei votanti è in maggioranza individuabile nel ceto medio-alto.

Percentuali di questo tipo vengono interpretate da sedicenti analisti come sintomo di una raggiunta “maturità politica” del popolo americano.

La realtà è ben diversa: la storia delle elezioni presidenziali ci dimostra come il sistema elettorale sopra descritto serva alla classe politica per mettersi al riparo dall’emergere di “terze posizioni” meno legate agli interessi dei potentati economici che sostengono i due partiti principali (Partito Repubblicano e Partito Democratico). L’attribuzione delle prerogative politiche al di fuori di ogni parametro proporzionale garantisce alle forze “moderate” il monopolio della politica, scoraggiando di fatto la nascita e la proliferazione di organizzazioni che possano minare il “bipolarismo perfetto”, e che quindi potrebbero mettere in discussione le basi liberalcapitaliste del sistema. Serve una prova? Negli ultimi decenni dell’800 due formazioni politiche di estrazione non borghese, il Partito Populista (radicato nell’Ovest agricolo ed espressione del ceto contadino) ed il movimento dei “Mugwumps” (alimentato dalle élites aristocratiche meridionali) tentarono di scalzare il predominio dei “moderati”. Nonostante la percentuale di consenso nei confronti di queste organizzazioni raggiungesse in certi casi il 10% (corrispondente a parecchi milioni di voti) sia i Populisti che i Mugwumps non riuscirono mai ad ottenere più di qualche seggio alla Camera dei Rappresentanti, e non riuscirono mai ad avere una presenza stabile al Senato.

La realtà è ben diversa: la storia delle elezioni presidenziali ci dimostra come il sistema elettorale sopra descritto serva alla classe politica per mettersi al riparo dall’emergere di “terze posizioni” meno legate agli interessi dei potentati economici che sostengono i due partiti principali (Partito Repubblicano e Partito Democratico). L’attribuzione delle prerogative politiche al di fuori di ogni parametro proporzionale garantisce alle forze “moderate” il monopolio della politica, scoraggiando di fatto la nascita e la proliferazione di organizzazioni che possano minare il “bipolarismo perfetto”, e che quindi potrebbero mettere in discussione le basi liberalcapitaliste del sistema. Serve una prova? Negli ultimi decenni dell’800 due formazioni politiche di estrazione non borghese, il Partito Populista (radicato nell’Ovest agricolo ed espressione del ceto contadino) ed il movimento dei “Mugwumps” (alimentato dalle élites aristocratiche meridionali) tentarono di scalzare il predominio dei “moderati”. Nonostante la percentuale di consenso nei confronti di queste organizzazioni raggiungesse in certi casi il 10% (corrispondente a parecchi milioni di voti) sia i Populisti che i Mugwumps non riuscirono mai ad ottenere più di qualche seggio alla Camera dei Rappresentanti, e non riuscirono mai ad avere una presenza stabile al Senato.Lo stesso sistema elettorale garantisce al duopolio PD-PR il controllo stabile dei loro “territori”, stabilisce entro quali limiti debba svolgersi il confronto fra i due gruppi di potere e preserva l’egemonia moderata da pericolose derive politiche alternative.

In sostanza: due gruppi di potere, sostenuti dai poteri forti dello Stato, dell’economia e della finanza, mantengono l’iniziativa politica escludendo qualsiasi istanza di rinnovamento, appoggiandosi alla classe media (tendenzialmente conservatrice anche quando vota democratico) ed avvalendosi di una legge elettorale che scoraggia il pluralismo reale.

A questo punto non è difficile capire che il popolo americano è tutt’altro che politicamente maturo: ingabbiato in un sistema rigidamente bipolare, esso soffre una cronica crisi di sfiducia verso la classe politica, e si è ormai rassegnato ad una sorta di “pensiero unico” imperante, garantito dall’influenza finanziaria dei suoi fautori e tutelato dall’ordinamento sociale vigente. Immaginiamoci di essere un elettore repubblicano dello Stato di New York: che ci andiamo a fare in cabina elettorale se sappiamo che nella nostra circoscrizione la maggioranza si esprimerà a favore del candidato democratico, e che a prescindere dalla percentuale che otterrà il fronte che cerchiamo di contrastare si prenderà tutto, annullando comunque la nostra rilevanza politica? Tanto vale che ce ne stiamo a casa!

A questo punto non è difficile capire che il popolo americano è tutt’altro che politicamente maturo: ingabbiato in un sistema rigidamente bipolare, esso soffre una cronica crisi di sfiducia verso la classe politica, e si è ormai rassegnato ad una sorta di “pensiero unico” imperante, garantito dall’influenza finanziaria dei suoi fautori e tutelato dall’ordinamento sociale vigente. Immaginiamoci di essere un elettore repubblicano dello Stato di New York: che ci andiamo a fare in cabina elettorale se sappiamo che nella nostra circoscrizione la maggioranza si esprimerà a favore del candidato democratico, e che a prescindere dalla percentuale che otterrà il fronte che cerchiamo di contrastare si prenderà tutto, annullando comunque la nostra rilevanza politica? Tanto vale che ce ne stiamo a casa!Se estendiamo questo ragionamento ad una buona metà dei cittadini statunitensi, riesce piuttosto facile capire come mai circa cento milioni di americani neanche si preoccupano di iscriversi alle liste elettorali.

00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, 19ème siècle, france, etats-unis, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 06 mai 2009

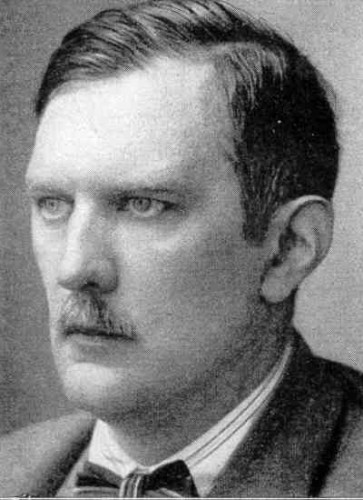

Democrazia come partecipazione: Moeller van den Bruck

Democrazia come partecipazione: Moeller van den Bruck

«La democrazia è la partecipazione di un popolo al proprio destino»

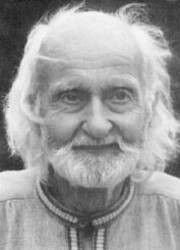

Si fa presto a dire “democrazia”. Termine che mette effettivamente i brividi, a chi abbia un po’ di esperienza circa il modus operandi dei “democratici” d’Italia e del mondo. Ma si può essere sostenitori della democrazia nonostante i democratici? Può una democrazia essere organica, comunitaria, nazionale, antiliberale e antioligarchica? In un’epoca di tecnocrazia e grandi potentati transnazionali che espropriano i popoli di ogni brandello di sovranità può la partecipazione essere la bandiera di una politica non conforme? Arthur Moeller van den Bruck (1876 – 1925, in foto) avrebbe risposto in modo affermativo a tutte queste domande. Ma andiamo con ordine. Chi era, innanzitutto, l’autore che porta un nome tanto imponente e ridondante?

Si fa presto a dire “democrazia”. Termine che mette effettivamente i brividi, a chi abbia un po’ di esperienza circa il modus operandi dei “democratici” d’Italia e del mondo. Ma si può essere sostenitori della democrazia nonostante i democratici? Può una democrazia essere organica, comunitaria, nazionale, antiliberale e antioligarchica? In un’epoca di tecnocrazia e grandi potentati transnazionali che espropriano i popoli di ogni brandello di sovranità può la partecipazione essere la bandiera di una politica non conforme? Arthur Moeller van den Bruck (1876 – 1925, in foto) avrebbe risposto in modo affermativo a tutte queste domande. Ma andiamo con ordine. Chi era, innanzitutto, l’autore che porta un nome tanto imponente e ridondante?Nato il 23 aprile 1876 a Solingen, Moeller è considerato uno dei padri nobili e degli spiriti animatori della vasta corrente di pensiero conosciuta come “Rivoluzione conservatrice”. Chiamato Arthur dal padre in onore di Schopenhauer, il futuro cantore dei “popoli giovani” comincia, nelle sue prime uscite pubbliche, ad affiancare al cognome paterno anche quello – di origine olandese – della madre: Elise van den Bruck. Si forma su Nietzsche, Dostoewskij, Langbehn, Chamberlain e Gobineau. Nella giovinezza un po’ bohémien fa la conoscenza di Rudolf Steiner, August Strindberg, del pittore völkisch Fidus, Edvard Munch, Dimitri Merezkowskij, Theodor Däubler ed Ernst Barlach. Dal 1904 al 1910 scrive l’opera enciclopedica Die Deutschen (I Tedeschi) un ritratto dei maggiori geni della cultura tedesca, mentre nel 1906 inizia la traduzione delle opere complete di Dostoewskij. Nel 1913 pubblica Die italienische Schönheit (La bellezza italiana). Nel 1914 parte volontario. Nel 1916 pubblica Der prussische Stil (Lo stile prussiano) e, dopo la disfatta, nel giugno 1919 lo troviamo tra i fondatori dello Juniklub, comunità nazionalconservatrice di Berlino, e di Gewissen, importante rivista nazionalista. Del 1919 è il suo saggio politico Das Recht der jungen Völker (Il diritto dei popoli giovani). Nel 1923 pubblica invece il suo libro più celebre, Das dritte Reich (Il terzo Reich, traduzione italiana di Luciano Arcella, Settimo Sigillo, Roma 2000). Nel 1925 si suicida a Berlino.

Nel suo saggio più celebre, che porta un titolo oggi piuttosto impegnativo come Il terzo Reich (ma ricordiamo che il testo uscì 10 anni prima dell’ascesa al potere del nazionalsocialismo e che l’autore si tolse la vita otto anni prima che Hitler divenisse cancelliere), Moeller traccia una originale visione politica basata su alcune istantanee fissate in modo vivido e caustico. Il libro è in effetti composto da diversi capitoli, ognuno dei quali prende le mosse da un termine del lessico politico e da una breve frase introduttiva. Das dritte Reich, per fare un esempio, si apre con il capitolo intitolato “Rivoluzionario – Vogliamo vincere la rivoluzione”, seguito da “Socialista – Ogni popolo ha il suo socialismo”. E così via. Ora, il quarto capitolo del saggio è dedicato esattamente alla democrazia ed ha per titolo: “Democratico – La democrazia è la partecipazione di un popolo al proprio destino”. Frase già di per sé rivelatrice, non c’è che dire. Come nel resto del libro, Moeller prende le mosse dalla situazione concreta della Repubblica di Weimar, per poi passare a considerazioni di tipo più generale. Leggiamo quindi l’inquadramento generale del problema in questi termini: «La democrazia è la partecipazione di un popolo al proprio destino. Ed il destino del popolo, dovremmo dire, è pertinenza del popolo. La domanda è sempre la stessa: come è realizzabile una effettiva partecipazione?». Con il Parlamento, risponderebbe il liberale. Moeller la pensa diversamente. Per lui il Reichstag è «la struttura incaricata della diffusione delle frasi fatte». Il problema, per il teorico della konservative Revolution, non sono tuttavia le istituzioni, ma lo spirito che le anima. La democrazia, scrive Moeller, esiste da prima del Parlamento. Essa era anzi intrinseca nella mentalità degli stessi antichi Germani. «Fra i neoconservatori – spiega Alain de Benoist– la nozione di Reich non è a priori antagonistica nei confronti della democrazia. Di fronte a questo tipo di regime, i membri dello Juniklub non professano, d’altronde, alcuna ostilità di principio. Cercano piuttosto di creare una “democrazia tedesca” – così come si pronunziano per un “socialismo tedesco”. È un atteggiamento, molto caratteristico in loro, mirante a “nazionalizzare” una dottrina piuttosto che non a respingerla».

Nel suo saggio più celebre, che porta un titolo oggi piuttosto impegnativo come Il terzo Reich (ma ricordiamo che il testo uscì 10 anni prima dell’ascesa al potere del nazionalsocialismo e che l’autore si tolse la vita otto anni prima che Hitler divenisse cancelliere), Moeller traccia una originale visione politica basata su alcune istantanee fissate in modo vivido e caustico. Il libro è in effetti composto da diversi capitoli, ognuno dei quali prende le mosse da un termine del lessico politico e da una breve frase introduttiva. Das dritte Reich, per fare un esempio, si apre con il capitolo intitolato “Rivoluzionario – Vogliamo vincere la rivoluzione”, seguito da “Socialista – Ogni popolo ha il suo socialismo”. E così via. Ora, il quarto capitolo del saggio è dedicato esattamente alla democrazia ed ha per titolo: “Democratico – La democrazia è la partecipazione di un popolo al proprio destino”. Frase già di per sé rivelatrice, non c’è che dire. Come nel resto del libro, Moeller prende le mosse dalla situazione concreta della Repubblica di Weimar, per poi passare a considerazioni di tipo più generale. Leggiamo quindi l’inquadramento generale del problema in questi termini: «La democrazia è la partecipazione di un popolo al proprio destino. Ed il destino del popolo, dovremmo dire, è pertinenza del popolo. La domanda è sempre la stessa: come è realizzabile una effettiva partecipazione?». Con il Parlamento, risponderebbe il liberale. Moeller la pensa diversamente. Per lui il Reichstag è «la struttura incaricata della diffusione delle frasi fatte». Il problema, per il teorico della konservative Revolution, non sono tuttavia le istituzioni, ma lo spirito che le anima. La democrazia, scrive Moeller, esiste da prima del Parlamento. Essa era anzi intrinseca nella mentalità degli stessi antichi Germani. «Fra i neoconservatori – spiega Alain de Benoist– la nozione di Reich non è a priori antagonistica nei confronti della democrazia. Di fronte a questo tipo di regime, i membri dello Juniklub non professano, d’altronde, alcuna ostilità di principio. Cercano piuttosto di creare una “democrazia tedesca” – così come si pronunziano per un “socialismo tedesco”. È un atteggiamento, molto caratteristico in loro, mirante a “nazionalizzare” una dottrina piuttosto che non a respingerla». Esiste una democrazia tutta tedesca, quindi, che non ha a che fare con il parlamentarismo. Quest’ultimo «in Germania non ha nessuna tradizione», e la Germania stessa «è un paese troppo nobile per il parlamentarismo». In questo quadro, «la volontà di democrazia è volontà di autocoscienza politica di un popolo: essa è la sua autoaffermazione nazionale. La democrazia è l’espressione dell’autostima di un popolo, oppure non è nulla».

Esiste una democrazia tutta tedesca, quindi, che non ha a che fare con il parlamentarismo. Quest’ultimo «in Germania non ha nessuna tradizione», e la Germania stessa «è un paese troppo nobile per il parlamentarismo». In questo quadro, «la volontà di democrazia è volontà di autocoscienza politica di un popolo: essa è la sua autoaffermazione nazionale. La democrazia è l’espressione dell’autostima di un popolo, oppure non è nulla».In concreto, «si potrebbe immaginare in Germania una democrazia che si prenda cura soprattutto della vita del popolo, che sia in grado di radicare la repubblica nella specificità del paese, nella differenza delle componenti etniche e nell’armonia generale del popolo. Non la forma dello Stato, ma lo spirito dei cittadini realizza la democrazia. La sua base è il senso del popolo […]. Se vogliamo salvare la democrazia tedesca dobbiamo rivolgerci lì dove l’elemento umano e l’elemento tedesco non sono stati contaminati: al popolo stesso, al carattere originario di questo popolo, che può sussistere anche in questo Stato. E potremmo forse dire che vi sarà vera democrazia in Germania solo quando non vi saranno più “democratici”. Vi sono popoli che si sono sollevati mediante la democrazia. Vi sono altri popoli che sono andati in rovina con la democrazia. La democrazia può significare stoicismo, concezione repubblicana, inflessibilità, durezza. Ma allo stesso tempo può significare liberalismo, chiasso parlamentare, lassismo».

00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, années 20, démocratie, participation, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 05 mai 2009

Giano Accame o dell'amicizia antieconomicista

.

.

Giano si proponeva se non di abbatterlo almeno di aprire qualche breccia, qui in Italia, grazie alle idee controcorrente di un pugno di refrattari al capitale finanziario, come si e ci definì il compianto professor Arduino Agnelli, presente tra gli invitati lì riuniti, grazie alle grandi capacità organizzative di Giuliano Borghi e ai mezzi messi a disposizione dal compianto Ivo Laghi, quale direttore all’epoca di “Pagine Libere”, autentico fiore all’occhiello della Cisnal.

Il muro però oggi è ancora lì. E noi pure, magari con qualche triste assenza legata alle inesorabili leggi della grande catena dell’Essere. Ma sempre con le spade dell’intelligenza sguainate. E con Giano al comando, pronti all’ultima carica, contro i carri armati di Wall Street… Costi quel che costi.

Non poteva perciò non nascere tra noi, già in quegli anni, un grande feeling intellettuale. Poi trasformatosi nel tempo in amicizia.

Su quali basi però? Ovviamente quelle di un rigoroso e affratellante antieconomicismo. E sicuramente ricambiato, nei nostri riguardi, dall’economia stessa. E in particolare dal denaro, che ci ha sempre “guardato”, diciamo così, con analoga antipatia.

Per entrare nel merito: in Giano, l’antieconomicismo passa attraverso il fuoco di una cultura trans-fascista, incarnatasi storicamente nella gigantesca e sempre attuale battaglia del sangue contro l’oro. Mentre nel sottoscritto l’antieconomicismo origina da una formazione di tipo sociologico, meno politicizzata o infuocata, che però designa nello studio dei fenomeni sociali le chiavi ideali per penetrare e cambiare, secondo i valori di sempre, la Città dei Moderni. Troppo sbilanciata sul piano dell’agire economico orientato al profitto, fino a sconfinare nella pirateria borsistica, oggi ancora ben insediata dietro il Muro di Wall Street.

Diciamo subito che anni di conversazioni fitte fitte, avvenute nel suo studio così affollato di libri, quadri, gatti, cani e idee antieconomiciste, hanno contribuito ad allargare i miei orizzonti. Fino al punto di riuscire a capire che l’economia non è solo sociologia, ma anche poesia e letteratura. E soprattutto politica, come capacità di immergersi con la passione dell’intellettuale “armato” (delle sue sole idee, ovviamente), anche nella trivialità, pur necessaria, della comprensione del divenire storico ed economico. Per riaffiorarne con nuove certezze sulla natura a tutto tondo dell’ uomo reale: che non è economico e ragionatore, ma antieconomico e sragionatore. E dunque capace di sacrificarsi “poeticamente”, immolandosi magari in guerra, per un’ idea come quella di patria. O semplicemente per fedeltà alle scelte fatte. E non importa se perdenti. Scegliendo così la via del più ruggente idealismo politico.

Ma devo a Giano anche numerosi suggerimenti di lettura, poi magari concretizzatisi in comuni collaborazioni. Penso al Mazzini, al Carli e al Michels, pubblicati nella collana “Contra” di Settimo Settimo Sigillo da me diretta. E da ultimo, al mio libro su Del Noce, che si avvale di un’intensa prefazione proprio di Giano. Dove, tra l’altro, ho messo a frutto alcune sue preziose notazioni esistenziali sul filosofo cattolico. Ma penso anche ai convegni, alle presentazioni di libri, alle riunioni editoriali e di redazione. Sarebbe veramente lungo fare la lista, per autori, delle suggestioni legate alla sua frequentazione e amicizia.

Un legame fatto anche di momenti ludici. E perciò di vivaci incontri conviviali, con altri valorosi quanto, alla bisogna, faceti amici. Segnati da bicchierate, squisiti manicaretti, e, a fine pasto, da esplosivi “Sgroppini”: una miscela di vodka, gelato al limone e una lacrima di spumantino. Se ci si passa l’espressione un po’ volgare: uno sturalavandini… Al quale Giano, insieme alla poesia e alla letteratura antieconomicista di Pound e di Marinetti, mi ha iniziato… Con mio grande gaudio. E ne sanno qualcosa Enzo Cipriano, il nostro grande e incosciente editore, sempre presente al rito dello Sgroppino. E il bravissimo ristoratore Michele, proprietario della “Piccola Irpinia”, nostro anfitrione romano e sapiente somministratore di “Sgroppini”…

Anche in queste occasioni conviviali, Giano non manca di suggerimenti e stimoli. La convivialità, insomma, nel senso del “vivere con” le emozioni, non solo della cultura, raggiunge il suo livello più intenso proprio durante le nostre cene. Vita e intelletto finiscono così per congiungersi felicemente.

Ecco, questa prodigalità di consigli e suggerimenti; questo donare, così candidamente se stesso, con naturalezza, senza mai far pesare la propria cultura, è tipico di quello che mi piace definire l’antieconomicismo esistenziale di Giano. Che spesso si nota nella sua pagina anche giornalistica, sempre colta, nitida, ma ricca di liberi spunti e stimoli donati al lettore, arricchendolo; si parla al mondo ma senza prevaricare. Con eleganza di cuore.

Il punto è che Giano, pur nella fermezza delle sue idee, è ancora oggi capace di ascoltare il mondo, dando così vita a una specie di circuito del dono intellettuale, tra chi legge e chi scrive. Anche se di sponde opposte. Come del resto dimostra l’attenzione che Giano ha ricevuto in ambienti lontani dalla destra. Il che deve rappresentare una lezione di vita per tutti noi, giovani e meno giovani. Quale lezione? Come essere realmente artigiani delle idee, nel senso più nobile del termine, andando al di là degli steccati politici post-1789. Pur conservando un ideale rispetto per quei “maggiori” di destra o sinistra, dai quali alcuni di noi discendono per precedenti scelte politiche.

E in questo senso mi piace parlare dell’amico Giano come di un mio “Maggiore”: vero maestro di studi, di giornalismo e di vita.

Auguri Grande Giano per i tuoi ottant’anni. Donati bene a quel mondo variegato e ribelle di spiriti liberi che ti ama intellettualmente e che non sarà mai pago di ascoltarti.

Un abbraccio affettuoso dal tuo Carlo.

.

00:15 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, sociaologie, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie, économie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 04 mai 2009

Tocqueville contre le nihilisme moderne

Tocqueville contre le nihilisme moderne

par Pierre Le Vigan - http://europemaxima.com/

On sait que Benjamin Constant distinguait dans un célèbre discours de 1819 la liberté des Anciens et la liberté des Modernes. La première réside dans la participation aux affaires publiques, la seconde dans la garantie des jouissances privées. Dans la première, il y a selon Constant « asservissement de l’existence individuelle au corps collectif ». C’est pourquoi il défend la seconde conception de la liberté, celle des Modernes. En un sens, la conception de Benjamin Constant a fondé un certain libéralisme. Il est toutefois patent qu’une autre grande figure libérale, ou plutôt peut-être devrait-on dire conservatrice, a souligné que la liberté des Modernes ne suffisait pas. Cette figure c’est Tocqueville. Il est constant que pour Tocqueville la liberté des Modernes même corrigée par la morale chrétienne ne suffit pas. « Les devoirs des hommes entre eux en tant que citoyens, les obligations des citoyens envers la patrie me paraissent mal définis et assez négligés dans la morale du christianisme. C’est là, ce me semble, le coté faible de cette admirable morale de même que le seul coté vraiment fort de la morale antique. » note Tocqueville (Lettre à Arthur de Gobineau, 5 septembre 1848).

Si la morale civique tend à disparaître c’est encore pour une raison que Tocqueville a parfaitement analysée. C’est du fait de la montée de l’individualisme. L’égalité de principe des hommes « abolit le prestige des noms pour lui substituer la force du nombre » note Finkielkraut. En conséquence se développe l’esprit moutonnier et le conformisme de masse dont nous voyons aujourd’hui les effets poussés à l’extrême. Plus les hommes sont égaux en principe plus se manifeste l’envie, la recherche du bien-être, l’hédonisme. Le régime des désirs tend à être la loi de l’économie. Ce « chacun pour soi » et ce désinvestissement de l’engagement civique et politique donne au despotisme toutes les chances de s’imposer. Il aggrave alors l’individualisme. « Il retire aux citoyens toute passion commune, tout besoin mutuel, toute nécessité de s’entendre, toute occasion d’agir ensemble ; il les mure, pour ainsi dire, dans la vie privée […]. La liberté seule, au contraire, peut combattre efficacement dans ces sortes de sociétés les vices qui leur sont naturels et les retenir sur la pente où elles glissent. Il n’y a qu’elle en effet qui puisse retirer les citoyens de l’isolement dans lequel l’indépendance même de leur condition les fait vivre, pour les contraindre à se rapprocher les uns des autres, qui les réchauffe et les réunisse chaque jour par la nécessité de s’entendre, de se persuader, et de complaire mutuellement dans la pratique d’affaires communes. Seule elle est capable de les arracher au culte de l’argent et aux petits tracas journaliers de leurs affaires particulières pour leur faire apercevoir et sentir à tout moment la patrie au-dessus et à côté d’eux ; seule elle substitue de temps à autre à l’amour du bien-être des passions plus énergiques et plus hautes, fournit à l’ambition des objets plus grands que l’acquisition des richesses, et crée la lumière qui permet de voir et de juger les vices et les vertus des hommes. » (L’Ancien régime et la Révolution).

Si chacun ne se saisit pas de la liberté, une liberté de faire, une liberté des Anciens, et non une simple liberté de ne pas être contrôlé, encadré par l’État, la liberté des Modernes, alors le despotisme menace d’autant plus fortement que la société est justement démocratique. Tocqueville remarque : « Je pense que l’espèce d’oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l’a précédée dans le monde ; nos contemporains ne sauraient en trouver l’image dans leurs souvenirs. Je cherche en vain en moi-même une expression qui reproduise exactement l’idée que je m’en forme et la renferme ; les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle, il faut donc tâcher de la définir, puisque je ne peux la nommer. Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux et ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et, s’il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie. Au-dessus d’eux s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? » (De la démocratie en Amérique). Tocqueville peut ainsi conclure : « Le despotisme me parait particulièrement à redouter dans les âges démocratiques. » Face au triomphe conjoint de l’individualisme et du despotisme, la société s’atomise, comme avait bien vu Tocqueville. C’est ce que le « Comité invisible » aura bien défini quelque cent cinquante ans après sa mort, dans L’insurrection qui vient (La Fabrique, 2007) : « Le couple est comme le dernier échelon de la grande débâcle sociale. C’est l’oasis au milieu du désert humain. On vient y chercher sous les auspices de l’« intime » tout ce qui a si évidemment déserté les rapports sociaux contemporains : la chaleur, la simplicité, la vérité, une vie sans théâtre ni spectateur. » Avant de préciser que le couple n’échappe pas à la tourmente de la société-machine et marchandise.

Notre monde, Tocqueville nous a aidé à le penser. Tocqueville n’est ni libéral – il ne croit pas que l’intérêt général soit la simple somme des intérêts particuliers, ni rousseauiste – il ne croit pas à l’unanimité du peuple qui ne parlerait que d’une seule voix. Tocqueville est bien plutôt un ancêtre de Hannah Arendt et de sa notion d’une démocratie excédant radicalement toute idéologie des droits de l’homme. C’est aussi avec cent cinquante ans d’avance un formidable critique du nihilisme du règne contemporain de la marchandise et de l’équivalence généralisée des biens culturels et des œuvres d’art.

Pierre Le Vigan

00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, sciences politiques, théorie politique, philosophie, france, 19ème siècle, nihilisme, modernité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 03 mai 2009

Karl Ludwig von Haller en de restauratie gedachte

KARL LUDWIG VON HALLER EN DE RESTAURATIE GEDACHTE

door Willem van der Burcht - http://bitterlemon.eu/

De Zwitserse conservatieve staatstheoreticus en publicist Karl Ludwig von Haller werd op 1 augustus 1778 te Bern geboren in één van de voornaamste patriciërsfamilie van de trotse stadrepubliek. Hij was de kleinzoon van de grote natuurwetenschapper, arts, dichter en botanicus Albrecht von Haller (1708-1777) en de tweede zoon van de bekende staatsman, historicus, numismaticus en heruitgever van de “Bibliothek der Schweizergeschichte”, Gottlieb Emanuel von Haller (1735-1786). Hij liep school in de Academie van zijn geboortestad, maar de vroege dood van zijn vader en financiële problemen lieten universitaire studies niet toe, zodat hij op wetenschappelijk gebied geheel autodidact is gebleven.

Op amper zestienjarige leeftijd trad hij in dienst van de stad Bern – toen de grootste stadsstaat benoorden de Alpen – en maakte snel carrière door zijn bekende naam en zijn capaciteiten. Hij had goede vooruitzichten op een mooie loopbaan in dienst van de stad. Als twintigjarige was hij reeds Secretaris van de Commissie en politiek heel erg actief via politieke geschriften.

In juli 1790 maakte hij tijdens een reis naar Parijs persoonlijk kennis met de Franse revolutie. Hij zetelde in talrijke commissies en genootschappen en zijn toespraken en denkbeelden vielen bij velen in de smaak. Tussendoor schreef hij nog ontelbare verhandelingen, memoranda, tijdschrift- en krantenartikelen, enz.